SQL/DB Error:

[Table 'LAA0105714-newmasaya.adf275_wp_postmeta' doesn't exist]

SELECT post_id, meta_key, meta_value FROM adf275_wp_postmeta WHERE post_id IN(1037,955,1017,259,1240,1069,1165,914,337,518,786,1137,1096,1147,1091,1041,633,865,549,316) ORDER BY post_id, meta_key

2015年10月7日(Wednesday)

2015年8月13日(Thursday)

鹿児島の大島紬の名門機屋、中川織物が制作した珍品の手織夏大島です。縦縞柄ですが、良質の駒糸を使用して1尺6分(40cm)巾で手織しました。経緯絣物の女物夏大島は、一機で通年織っていますが、広幅男物は産地にも殆んどありません。手織の着易さは、当然着た者にしかわかりません。織機物とは全くの別物です。織工の手加減だけで、糸のテンションを調節しながら織るので、生地のしなやかさ・柔かさ・張りがあります。夏着物や単衣は裏地を付けない分、肌で感じられるのです。

Comments Off

2014年11月24日(Monday)

宮崎都城の名門機屋、桑原織物の40年以上前の、藍染5マルキ一元絣です。桑原織物は経緯総絣の美術大島紬など高級品を多く制作し、白大島や正藍染物でも最高レベルの製品で有名でした。現在では高級品の制作は極僅かですが、普及品は多少流通しています。この大島は資料的製品ですが、着物愛好家やコレクターには是非見てほしい逸品です。

Comments Off

2014年11月14日(Friday)

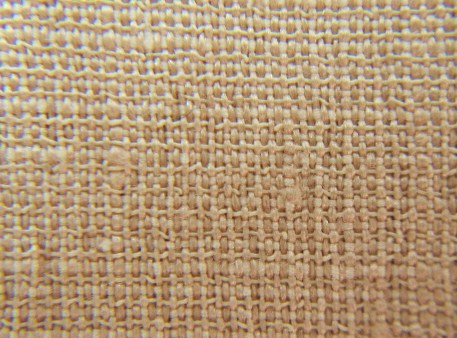

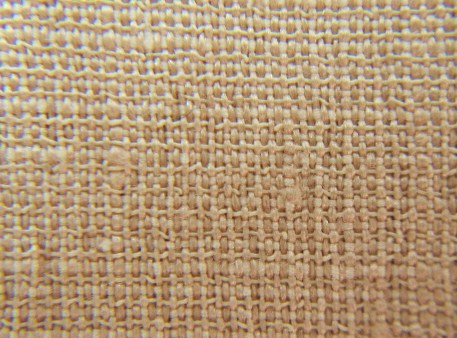

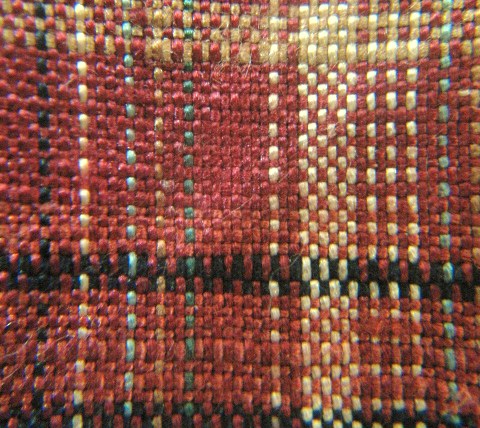

茨城県下野地方で織る結城下野ちぢみ織です。幅広い年代から人気の渋いピンク色です。縮み織は緯糸に強撚紬糸を使います。緯糸の撚りは1mで2000回転以上にも及びます。そのため風合いは、ざらりとしたふっくら感があり独特の着心地があります。無地は帯も合わせ易く、着て行く範囲も広がり重宝します。このちぢみ織りは値段も安く人気です。

緯糸のジグザグしているのが、ちぢみ糸です。無撚糸、右撚糸、無撚糸、左撚糸の順番で織ります。

Comments Off

2014年11月13日(Thursday)

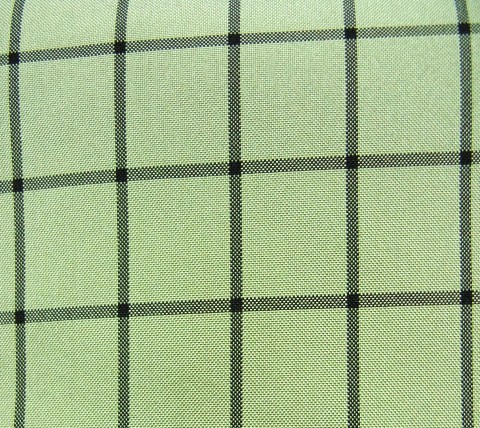

信州の伊那紬の中でも、真綿の生地厚でない、生地薄でしっかりしたタイプです。西日本では、あまり寒く無いので、ホッコリ真綿の生地は暑くて敬遠される方が多かったのですが、この手の伊那紬は、先染の牛首紬に似ている風合いで、大変着やすそうです。しかし、最近は格子や縞柄が多いので、その分高級感は減りました。反巾1尺1分。男性なら裄1尺9寸まで。

左から?矢車・ログウッド・りんご、?どんぐり・楊梅染、?ログウッド・りんご縞

Comments Off

2014年11月10日(Monday)

2014年11月6日(Thursday)

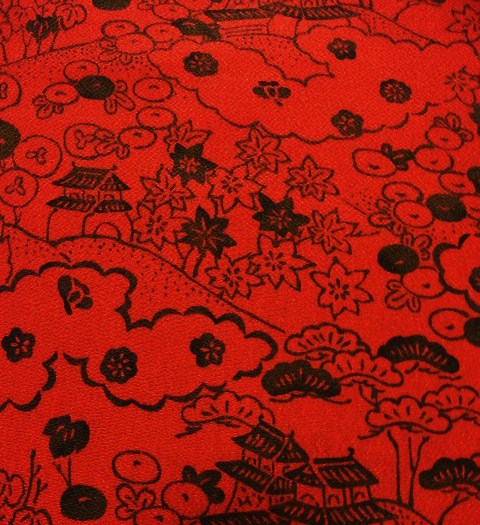

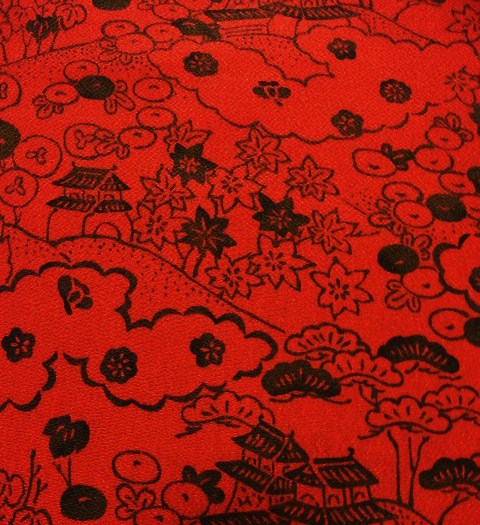

浜ちりめんのシボ高生地に、茜染の地染後に、藍で型紙染した小紋です。茜と藍は古代から合わせて使われる、相性抜群な色で、私も好きな色です。この二色染は年代関係無くの染着物としての紹介です、着物は勿論、羽織りやコートにして、泥染や草木染の織着物の上に格好良く着てほしいです。

Comments Off

2014年11月3日(Monday)

貴重な生地や爬虫類の革などで、オリジナル草履の制作をしています。ワシントン条約で、原則輸入が禁止されてるアフリカ象をはじめ、河馬(ヒッポポタマス)や、養殖クロコダイル、オーストリッチなどです。市場の男物草履は特にアイテムが少なく、サイズも合う物が少ないので、探すより制作した方が早くて、安く付く場合もあります。大阪の一流職人の完全手創りなので、丈夫で履きやすいです。この草履は、カバ革で制作した草履です。カバは地球上で象と並んで最強の革で、カバ同志のケンカで表面に傷跡が沢山あります、それが本物の証拠でもあります。 長さ26cm 巾10cm

鼻緒も同じカバ革です。台の横回りは牛革を使用しています。カカト高は全高で3.5cm

Comments Off

2014年11月1日(Saturday)

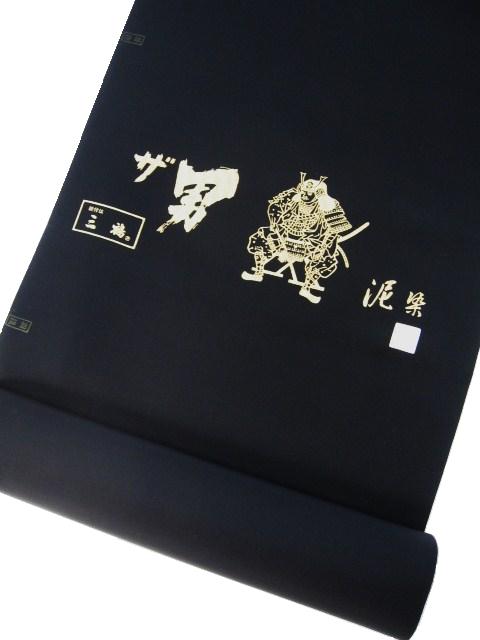

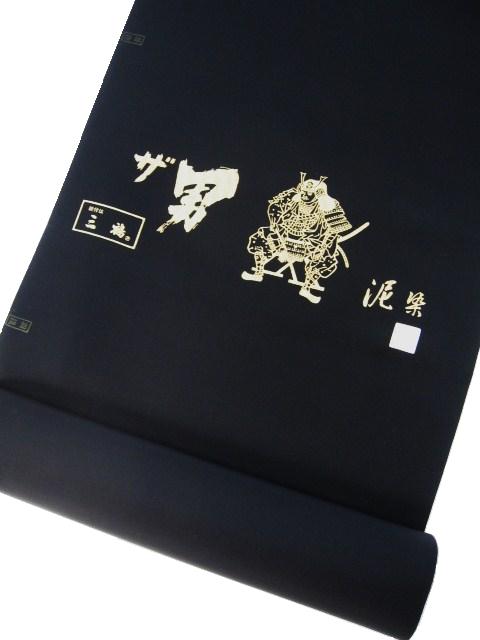

男性の第一礼装の黒紋付着物・羽織に袴です。男性は葬儀でも着る事があるので、地方によっては成人時に必ず誂える所もあります。羽二重の少し重目の生地で、着物と羽織、米沢織の縞袴、白の長襦袢などを総誂えて60〜70万ぐらいが相場でした。中には高級物で200万ぐらいの品物もあります。しかし、高級なスーツでもそれくらいの値段のがザラにありますので、紋付・袴が割高とは言えないと思います。男性も和礼装を自前で持ちたいものですね。裄1尺9寸5分まで仕立可の黒紋付対を現品限りの特別価格で出品します。

男物の袴の80%以上が米沢で織られています。黒紋付用縞袴、色物用の紋織り袴、御召用の無地袴など、使用向きも織り方も違う物が数種類あります。これは米沢袴の中で質が良い、神代仙台平の縞袴です。主に黒紋付や準礼装の御召まで穿ける重宝する袴です。一般の方には、このクラスで十分高級感があります。

Comments Off

2014年10月30日(Thursday)

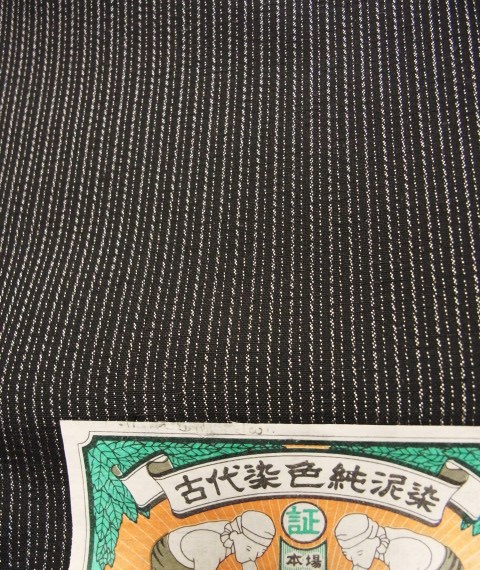

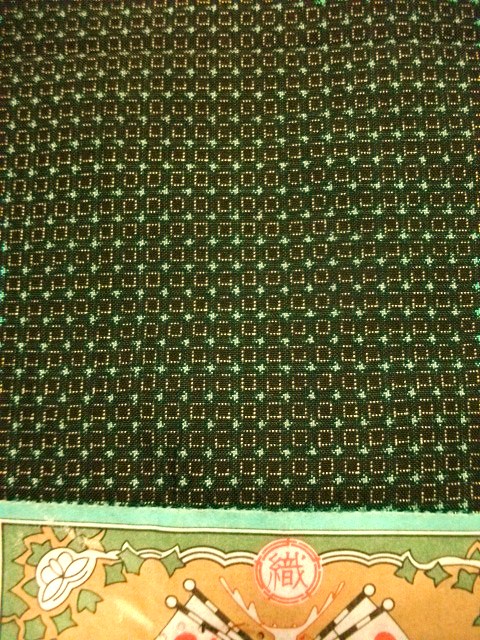

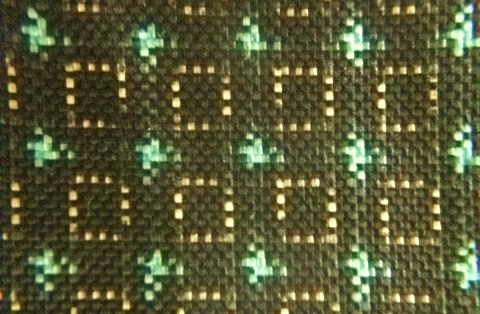

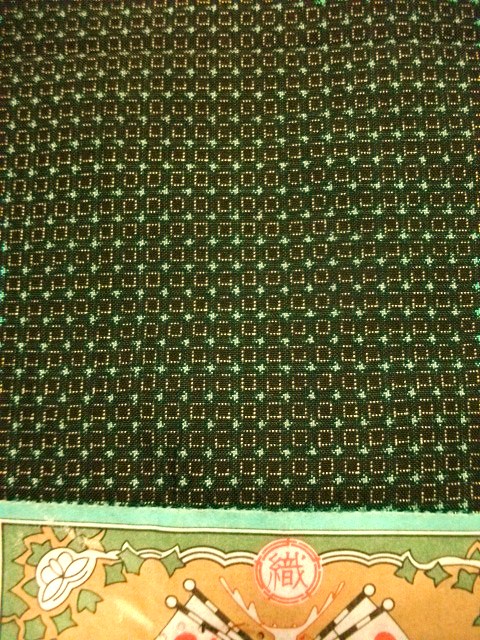

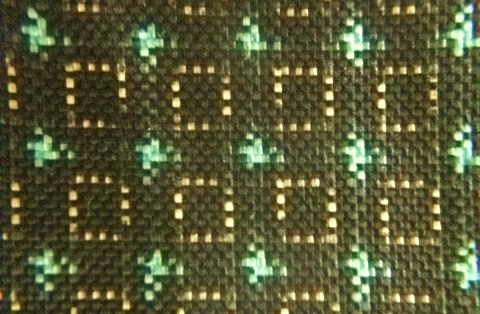

本場鹿児島大島紬、男物大久保絣の珍色です。男物の珍絣柄には本亀甲や蚊絣・西郷絣・ツガ十絣・割込絣などありますが、生産は極僅かです。普通亀甲柄は人気が無く、小売店は仕入れないし、特殊珍柄は高過ぎて仕入れられません。市場や店には、売る方も買う方も丁度いいのがないのです。

この珍品大島には、大久保絣の織口名がありますが、実際はツガ十絣織の珍色です。地糸(黒)ツガ柄(金茶)十の字(青緑)の色使いです。反巾1尺1寸 1疋24.5m 1反売りも可能。

Comments Off

2014年10月29日(Wednesday)

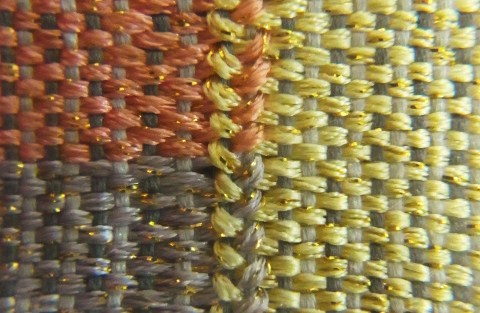

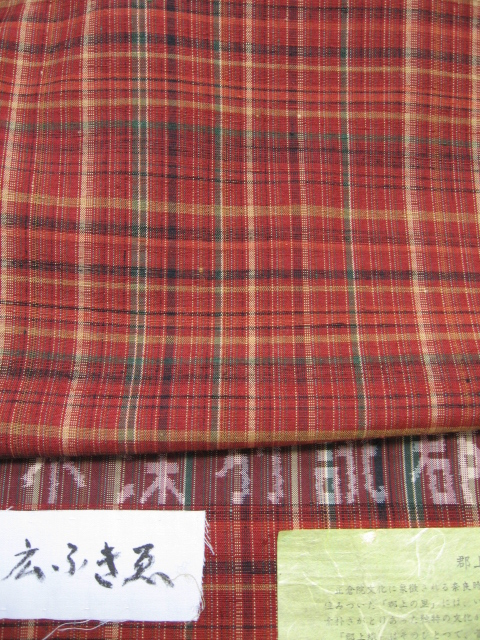

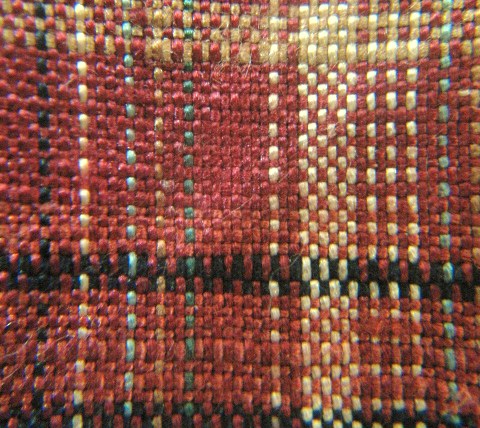

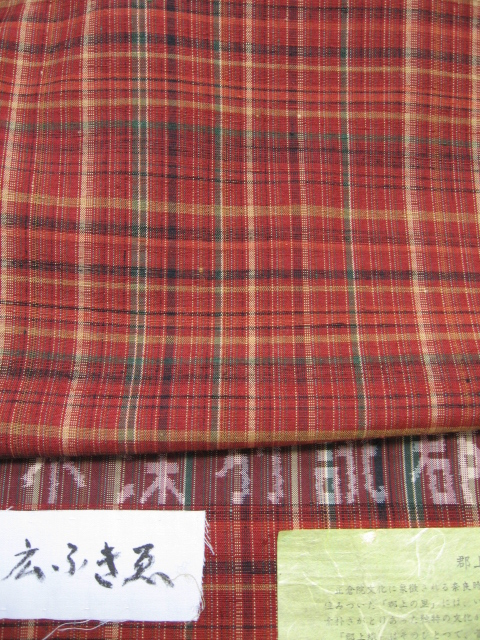

きもの愛好家に評判の高い岐阜の郡上紬は、春繭を手紡ぎ、地元の草木染の糸を使用して時間を掛けて手織りした織物です。郡上紬には独特の風合いがあり、蘇芳やコチニールや茜の赤色、苅安の黄阿仙の茶、正藍などを使い、綺麗な優しい色で織りだすために、染料と時間をたっぷり使って染めます。茜100回、藍100回とも言われています。草木染の割に堅牢度が高く、着て洗うほど深みと艶が出ます。染料液に糸を垂直に入れ、糸の繊維が染料を自然に吸い上げる力を利用した、どぼんこ染めは、糸を少しずつ引き上げたり、染料液を減らすことで、より美しい暈しを作ることができます。そうして染めた糸を組み合わせて縞や格子を作る幾何学模様が郡上紬の特徴です。

Comments Off

2014年10月26日(Sunday)

10数年前に解散した、一秀織物の手織九寸名古屋帯です。機屋数社が集まって、それぞれ特徴の有る帯を制作して、西陣番号101番で出していました。特に名古屋帯は特殊珍品が多く、専門店向きでした。この帯も、極細の本漆と金の両面箔で、柄部分で箔をひっくり返したり、色糸を織り込んだりの高技術で織っています。地の織りもしっかりして、改めて昔の物の良さを感じる帯です。

正倉院柄は、色無地や付下げに締めて、お茶やお華などに人気があります。

Comments Off

2014年10月25日(Saturday)

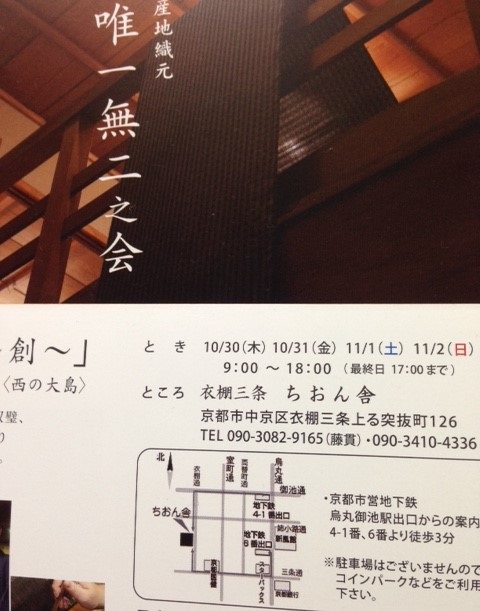

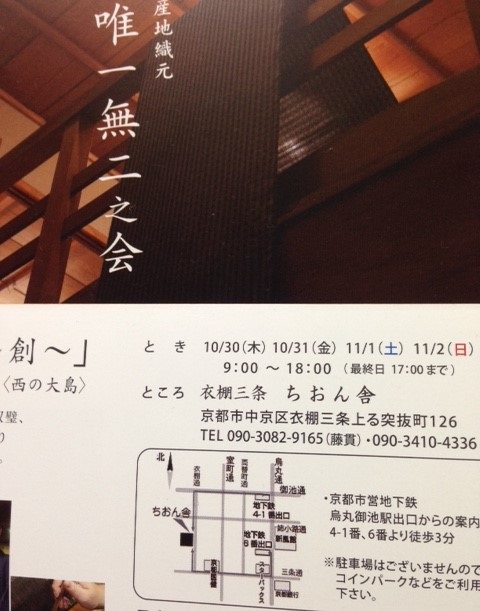

本場大島紬と結城紬の名門機屋の合同催事会「唯一無二之会」個性的な拘りの創りの製品は、近頃では希な仕入れ業社が混む会です。個性的な手機織り着物は量産は不可能なので、製品は取り合いです。本物志向の方は必見です。

Comments Off

2014年10月23日(Thursday)

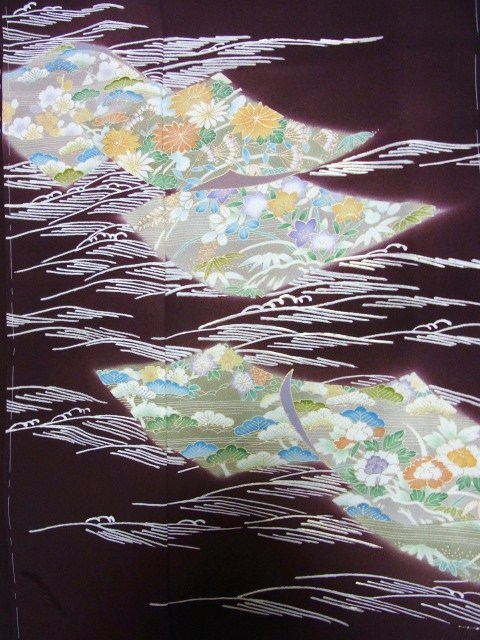

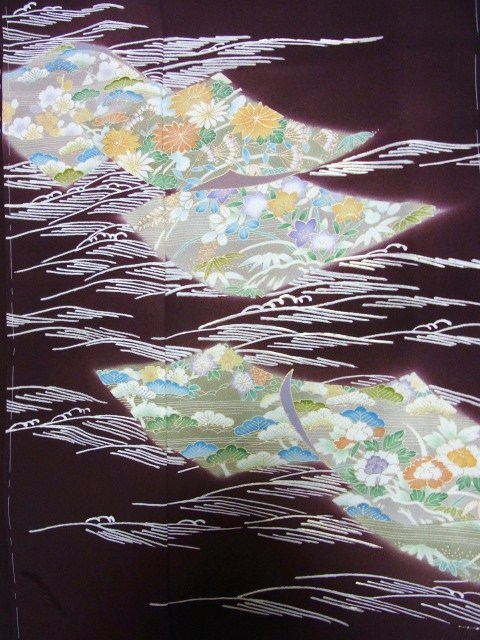

京都染メーカー問屋制作の糊糸目訪問着です。近年は糊糸目の着物は、京友禅の中でも極僅かしか制作されません。柄の彩色友禅以外は、男のベテラン職人でなければ出来ない仕事が多く、リスクもコストも高いからです。特にこんな濃い地色の物は少ないですね。専門店にしか出回らない逸品訪問着です。

Comments Off

2014年10月10日(Friday)

近年人気の、今河織物(西陣2011)のお召地の袋帯です。お洒落着物から付下げクラスまで締められて、全通柄で皺になり難いので、変り結びしても締め易そうです。木屋太ブランドと同じ機屋です。

Comments Off

2014年10月3日(Friday)

京都や名古屋のメーカーも使用する、本紋の地模様入りの生地に、一目・四つ巻・帽子・巻揚げなどの技法を多用した、白黒総絞りの着尺です。着物や長羽織などにしても格好良いです。絞りは産地問屋によって値段が違いますが、これはメーカーの下職工房からの直入荷分なので、手頃値での出品です。

Comments Off

2014年9月28日(Sunday)

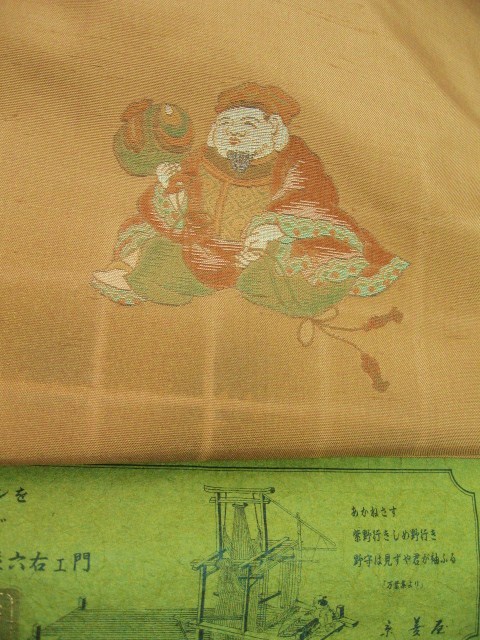

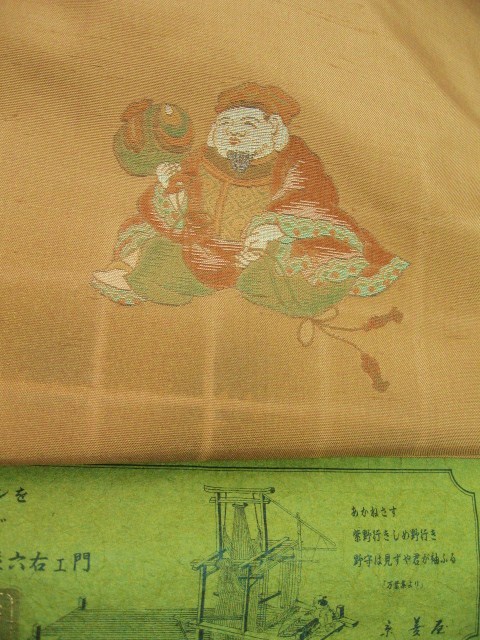

西陣織の「菱屋六右ェ門」の織の訪問着で、七福神の柄です。ジャガード織で絵羽訪問着を織るなら、何千枚ものパターン型紙が必要なので、どうしても図案から慎重になり、売れ筋柄を作ろうとしますが、ありふれた柄や、個性が無い物を作っても仕方ありません。 七福神柄は、染物や帯には人気がありますが、織り込みの着物を制作するところは他に見た事が有りません。

弁財天 恵比寿天 毘沙門天

Comments Off

2014年9月26日(Friday)

2014年9月17日(Wednesday)

糸目友禅の染着尺です。最近少なくなった、浜ちりめんの八千代縮緬で、シボ高の生地は仕立て上がった時の高級感があります。近年の市場ではプリント物や量産品の小紋が安く売られているので、加工の良い物は少ない状態です。制作に数倍の費用と労力が掛るのに値段の差が大して変わらないので、メーカーも制作しません。小柄の手描友禅は人気です。

手描きの花柄は、彩色がどこかが必ず違います。

Comments Off

2014年9月14日(Sunday)

白生地問屋、大塚の「和か葉苑」の地模様入り紋織生地に正藍染をした着尺です。正藍染は素無地の白生地に染めると色ムラや染溜りが目立ちますので、高等技術が要る為に殆どが地紋入りの生地です。染ムラが目立たなく、その上柄が浮き出て綺麗にみえます。藍染品には定義が無く、少しでも天然藍が入っていると藍染と言いますので、正藍染の見極めは大変難しいです。

地模様には、橘・笹・梅・菊などが織り込まれています。

Comments Off

48 queries. 0.074 sec.